Overview

1. 坐标系统设置

main 函数的前几行代码主要是为了建立一个以鼠标为中心的坐标系。

vec2 uv = fragTexCoord;

// 适配 Vulkan 的坐标系

vec2 mouse = ubo.iMouse.xy;

mouse.y = ubo.iResolution.y - mouse.y; // Shadertoy/OpenGL的原点在左下角,Vulkan在左上角,这里进行翻转

if (length(mouse) < 1.0) { // 如果鼠标坐标为(0,0)(通常是初始值),则将效果置于屏幕中心

mouse = ubo.iResolution.xy * 0.5;

}

// 将uv坐标的原点移动到鼠标位置,并进行归一化和放大

// m2 的范围大致在 [-1.0, 1.0] 附近,中心点为 (0,0)

vec2 m2 = (uv - mouse / ubo.iResolution.xy) * 2.0;

这段代码的核心是计算出 m2。它代表了当前像素相对于鼠标位置的向量。如果一个像素正好在鼠标上,它的 m2 值就是 (0, 0)。

2. 形状定义 (超椭圆)

通过一个数学公式定义了玻璃的形状。

// pow(|x|^p + |y|^p, 1/p) = r 是超椭圆公式

// 这里 p = 8.0,创建了一个带有圆角的矩形(Squircle)

float roundedBox = pow(abs(m2.x * ubo.iResolution.x / ubo.iResolution.y), 8.0) + pow(abs(m2.y), 8.0);

这是一个超椭圆(Superellipse)的变体公式:

\(|x/a|^p + |y/b|^p = 1\)

- 这里的

p值是8.0。当 $p > 2$ 时,图形会趋向于一个矩形,但边角是圆滑的。$p$ 越大,形状越接近完美的矩形。 ubo.iResolution.x / ubo.iResolution.y是为了修正屏幕的宽高比,确保即使屏幕不是正方形,我们的“玻璃”看起来也是规则的,而不是被拉伸的。roundedBox的值在形状的中心最小,向边缘逐渐变大。在形状的轮廓线上,这个值约等于1.0。

3. 区域分层 (Layers)

代码利用 roundedBox 的值,通过 clamp 函数计算出了三个不同的遮罩(mask),用于定义玻璃的不同部分:主体、内边框和外高光。

// rb1: 玻璃的主体区域,是一个实心遮罩

float rb1 = clamp((1.0 - roundedBox * 10000.0) * 8.0, 0.0, 1.0);

// rb2: 玻璃的内边框。通过两个 clamp 相减,得到一个细窄的环形区域

float rb2 = clamp((0.95 - roundedBox * 9500.0) * 16.0, 0.0, 1.0) - clamp(pow(0.9 - roundedBox * 9500.0, 1.0) * 16.0, 0.0, 1.0);

// rb3: 用于计算光照的另一个稍宽的环形区域

float rb3 = (clamp((1.5 - roundedBox * 11000.0) * 2.0, 0.0, 1.0) - clamp(pow(1.0 - roundedBox * 11000.0, 1.0) * 2.0, 0.0, 1.0));

这里的技巧是利用一个快速下降的函数 (C - roundedBox * K) 和 clamp 来精确地“切割”出不同的区域。rb1 是最内部的实体区域,rb2 和 rb3 则是通过相减制造出的窄环,用于后续的描边和高光。

4. 效果实现 (The Effect)

这是着色器的核心部分,只有在像素位于玻璃区域内时(transition > 0.0)才会执行。

// 使用 smoothstep 让 rb1 和 rb2 的组合边缘变得平滑,用于抗锯齿

float transition = smoothstep(0.0, 1.0, rb1 + rb2);

vec4 color;

if (transition > 0.0) {

// 1. 透镜效果 (Lensing/Refraction)

vec2 lens = ((uv - 0.5) * 1.0 * (1.0 - roundedBox * 5000.0) + 0.5);

// 2. 背景模糊 (Blur)

vec4 accum = vec4(0.0);

float total = 0.0;

for (int xi = -4; xi <= 4; ++xi) {

for (int yi = -4; yi <= 4; ++yi) {

// ...

accum += texture(texSampler, offset + lens);

// ...

}

}

color = accum / total; // Box Blur 算法

// 3. 光照和高光 (Lighting & Highlight)

// 根据 m2.y (像素与中心的垂直距离) 计算一个从上到下的渐变

float gradient = clamp((clamp(m2.y, 0.0, 0.2) + 0.1) / 2.0, 0.0, 1.0) + clamp((clamp(-m2.y, -1000.0, 0.2) * rb3 + 0.1) / 2.0, 0.0, 1.0);

// 将模糊后的颜色、主体高光(rb1*gradient)和边框高光(rb2*0.3)叠加

vec4 lighting = clamp(color + vec4(rb1) * gradient + vec4(rb2) * 0.3, 0.0, 1.0);

// 4. 最终混合 (Final Mix)

// 使用 transition 遮罩,将原始背景和处理后的玻璃效果平滑地混合在一起

color = mix(texture(texSampler, uv), lighting, transition);

} else {

// 如果不在区域内,直接显示原始背景

color = texture(texSampler, uv);

}

outColor = color;

- 透镜效果:

lens变量重新计算了纹理采样坐标。它根据roundedBox的值(即离中心的距离)对原始的uv坐标进行扭曲。这会产生一种中央放大、边缘压缩的视觉效果,模拟光线通过凸透镜的折射。 - 背景模糊:代码使用一个 9x9 的**盒状模糊(Box Blur)**算法。它对扭曲后的

lens坐标周围的像素进行多次采样并取平均值,使得透过玻璃看到的背景变得模糊。 - 光照和高光:

gradient的计算模拟了从上方来的光源。它在玻璃的上半部分产生一个亮边,同时用rb3在下半部分也添加一些光照效果。然后,lighting变量将这个光照效果叠加在模糊后的背景上。rb1用于给主体区域上色,rb2用于给内边框加上一个常量的亮边。 - 最终混合:最后,

mix函数根据transition的值(0.0 到 1.0)将原始背景颜色和我们精心制作的lighting颜色进行混合。这保证了玻璃的边缘是平滑过渡的,没有锯齿。

超椭圆

float roundedBox = pow(abs(m2.x * ubo.iResolution.x / ubo.iResolution.y), 8.0) + pow(abs(m2.y), 8.0);

这行代码的本质是利用**超椭圆(Superellipse)**的数学公式来程序化地定义一个带圆角的矩形(通常称为“圆角矩”或 Squircle)。

1. 基础数学公式:超椭圆

标准的超椭圆方程为:

\[\left| \frac{x}{a} \right|^p + \left| \frac{y}{b} \right|^p = 1\]- $(x, y)$ 是坐标点。

- $a$ 和 $b$ 分别是椭圆在 x 轴和 y 轴上的半长轴/半短轴(半径)。

- $p$ 是一个大于 0 的实数,它决定了形状的“方正”程度。

我们来看看 $p$ 值的不同效果:

- 当 $p = 2$ 时,方程变为 $(\frac{x}{a})^2 + (\frac{y}{b})^2 = 1$,这是一个标准的椭圆。

-

当 $p = 1$ 时,方程变为 $ \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$,这是一个菱形。 - 当 $p \to \infty$ 时,形状会无限趋近于一个矩形。

- 当 $p > 2$ 时,形状介于椭圆和矩形之间,呈现出带有平滑圆角的矩形外观。$p$ 值越大,形状越方正,边角越锐利。

在这个着色器中,选择 p = 8.0 就是为了创造一个非常接近矩形,但又具有平滑圆角的视觉效果,这正是 Apple UI 设计中常见的风格。

2. 代码分步解析

现在我们把公式和代码对应起来:

float roundedBox = pow(abs(m2.x * ...), 8.0) + pow(abs(m2.y), 8.0);

| 这行代码实际上计算的是超椭圆公式的左半部分:$ | x’ | ^p + | y’ | ^p$。 |

-

m2:

如前所述,m2是以鼠标为中心的坐标系。所以m2.x和m2.y就对应了公式中的 $x$ 和 $y$。 -

abs(...):

对应公式中的绝对值符号 $|…|$,确保无论像素在中心的哪个象限,计算方式都一样,使得图形是中心对称的。 -

ubo.iResolution.x / ubo.iResolution.y:

这是宽高比校正(Aspect Ratio Correction)。- 为什么需要?

m2坐标是从屏幕的uv坐标(通常范围是 0 到 1)计算来的。如果屏幕分辨率是 1920x1080,那么它不是一个正方形。在这样的非正方形空间里,水平方向上移动 0.1 单位和垂直方向上移动 0.1 单位所跨越的实际像素数是不同的。如果不进行校正,我们的“圆角矩”在屏幕上看起来会被压扁或拉伸。 - 如何工作? 通过将 x 坐标

m2.x乘以宽度 / 高度,我们人为地“拉伸”了 x 轴,使得在这个新的坐标空间里,x 和 y 方向的单位长度所代表的像素距离变得相等。这样就保证了我们定义的形状不会变形。这相当于在超椭圆公式中设置了不同的 $a$ 和 $b$ 来抵消屏幕的非正方性。

- 为什么需要?

-

pow(..., 8.0):

这对应了公式中的指数 $p$。如上所述,8.0这个值创造了一个非常“方”的圆角矩形。

3. roundedBox 值的含义

最终计算出的 roundedBox 是一个浮点数,它的值代表了当前像素离这个超椭圆中心的“数学距离”。

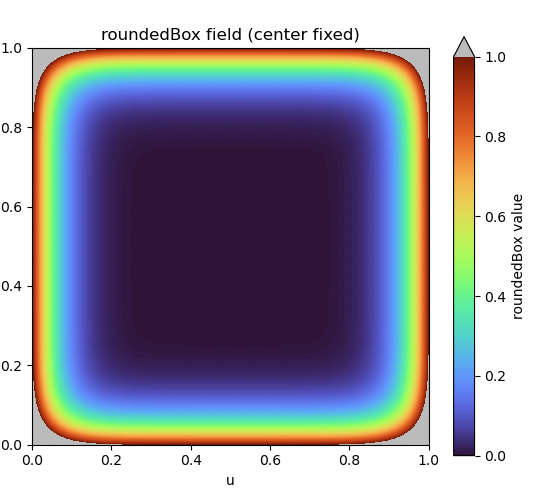

注意,这里并不是由二次关系定义的欧氏距离,而是一个和欧氏距离正相关的距离关系。数值变化如下图所示:

- 在形状中心 (

m2为 (0,0)):roundedBox的值为 0。 - 在形状的边界上:根据公式,

roundedBox的值约等于 1.0。 - 在形状内部:

roundedBox的值在 0.0 和 1.0 之间。 - 在形状外部:

roundedBox的值会大于 1.0。

这个值不是一个简单的“是”或“否”(0 或 1),而是一个从中心向外平滑增长的连续值。这就像一个距离场(Distance Field)。正因为它是连续的,后续的代码才能利用它来计算出平滑的边缘过渡、边框和光照效果。例如,可以通过检查 roundedBox 是否在 0.95 到 1.0 之间来精确地绘制边框。

区域分层

核心目标

这部分代码的目标是,基于前一步计算出的、从中心 (0.0) 到边缘 (~1.0) 平滑变化的 roundedBox 值,“雕刻”出三个不同的遮罩(Mask)。每个遮罩都是一个 0.0 到 1.0 之间的浮点数,它们分别定义了:

rb1: 玻璃的主体实心区域。rb2: 玻璃内部的一圈高光边框。rb3: 用于光照计算的另一圈光晕区域。

关键工具:clamp() 函数

理解这部分代码的关键是理解 clamp(value, min, max) 函数和一种特定的用法模式。

clamp(value, min, max): 这个函数会把value限制在[min, max]区间内。如果value小于min,结果就是min;如果大于max,结果就是max。- 模式:

clamp((C - x) * K, 0.0, 1.0)C - x: 这是一个临界点判断。当x < C时,结果为正;当x > C时,结果为负。* K:K是一个很大的数,它充当锐化因子。它会让(C - x)的结果在x跨越C点时急剧地从一个大的正数变为一个大的负数,从而创造出非常清晰、陡峭的边缘。clamp(..., 0.0, 1.0): 将这个急剧变化的结果“拍扁”到[0, 1]区间,最终形成一个边缘清晰的遮罩。

逐层解析

1. rb1: 主体填充层 (The Core Fill Layer)

float rb1 = clamp((1.0 - roundedBox * 10000.0) * 8.0, 0.0, 1.0);

- 逻辑:

1.0 - roundedBox * 10000.0- 这里的

10000.0是一个很大的缩放系数,用于微调边缘的位置。我们主要关注1.0这个临界值。 - 当

roundedBox非常小(靠近中心)时,roundedBox * 10000.0远小于1.0,1.0 - ...是一个正数。 - 当

roundedBox增大到某个值,使得roundedBox * 10000.0接近1.0时,1.0 - ...的结果会迅速从正数变为 0,然后变为负数。

- 这里的

- 锐化: 乘以

8.0让这个过渡更加陡峭。 clamp: 将最终结果限制在[0, 1]。- 结果:

rb1在形状的绝大部分内部区域都为1.0(纯白),在非常靠近边缘的地方会快速平滑地过渡到0.0(纯黑)。它定义了玻璃的主体部分。

2. rb2: 内边框层 (The Inner Border Layer)

float rb2 = clamp((0.95 - roundedBox * 9500.0) * 16.0, 0.0, 1.0) - clamp(pow(0.9 - roundedBox * 9500.0, 1.0) * 16.0, 0.0, 1.0);

这里的技巧是用一个大图形减去一个小图形,从而得到一个环。

-

第一部分 (大图形):

clamp((0.95 - roundedBox * 9500.0) * 16.0, 0.0, 1.0)- 这会创建一个实心遮罩,其边界由

roundedBox * 9500.0 ≈ 0.95定义。

- 这会创建一个实心遮罩,其边界由

-

第二部分 (小图形):

clamp(pow(0.9 - roundedBox * 9500.0, 1.0) * 16.0, 0.0, 1.0)- 这会创建另一个实心遮罩,其边界由

roundedBox * 9500.0 ≈ 0.9定义。这个图形比第一个要小一些。(pow(..., 1.0)不改变值,可以忽略)。

- 这会创建另一个实心遮罩,其边界由

-

减法:

大图形 - 小图形- 在两个图形都为

1.0的重叠区域(中心区域),结果是1.0 - 1.0 = 0.0。 - 在两个图形都为

0.0的外部区域,结果是0.0 - 0.0 = 0.0。 - 只有在大图形为

1.0而小图形为0.0的那一圈窄窄的环形区域,结果才是1.0 - 0.0 = 1.0。

- 在两个图形都为

-

结果:

rb2是一个非常细的环形遮罩,正好位于rb1区域的内边缘,完美地用于创建边框高光。

3. rb3: 外光晕层 (The Outer Glow/Lighting Layer)

float rb3 = (clamp((1.5 - roundedBox * 11000.0) * 2.0, 0.0, 1.0) - clamp(pow(1.0 - roundedBox * 11000.0, 1.0) * 2.0, 0.0, 1.0));

- 逻辑:

rb3使用了和rb2完全相同的“大图形减小图形”的技巧来创建一个环形。 - 区别: 它使用的临界值是

1.5和1.0,并且缩放系数是11000.0。这意味着它定义的环形区域与rb2的位置和宽度都不同,这个遮罩将被用于后续光照计算中的另一个特定效果(例如底部的高光)。

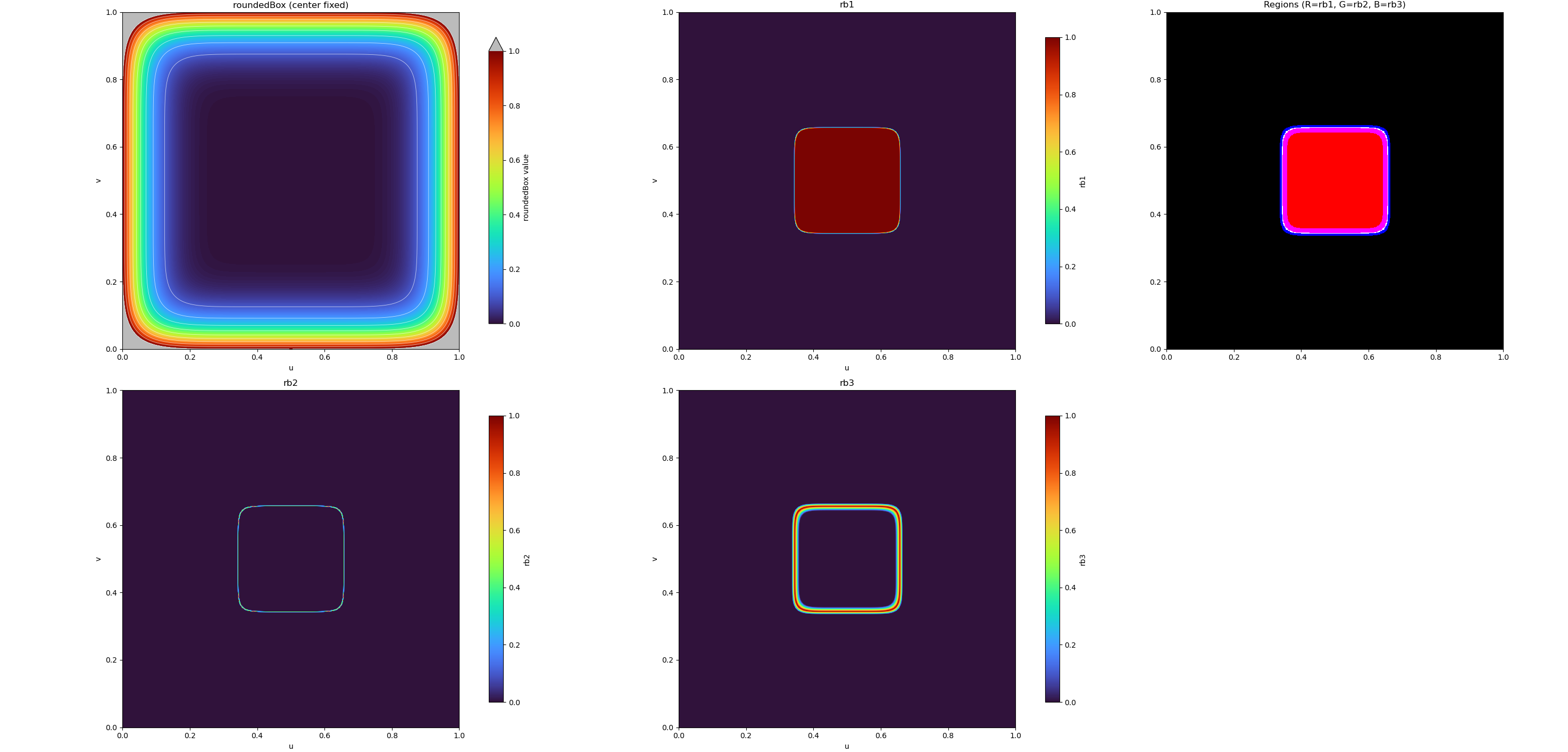

3. 可视化分层区域

图(0,2)将rb1~rb3放在了同一张图中,对比位置关系。

注意,rb3和rb1+rb2定义的区域部分重叠,在白线外的区域是非重叠区域。

效果实现

前置步骤:平滑过渡遮罩

在进入核心效果计算之前,代码首先准备了一个高质量的遮罩:

float transition = smoothstep(0.0, 1.0, rb1 + rb2);

- 目标: 创建一个边缘平滑、用于抗锯齿的最终遮罩。

- 代码分析:

rb1 + rb2: 将主体填充层 (rb1) 和内边框层 (rb2) 合并成一个单一的遮罩。smoothstep(edge0, edge1, x): 这是一个非常重要的 GLSL 内置函数。

- 数学原理:

smoothstep函数接受一个输入x,并在两个阈值edge0和edge1之间进行平滑的 S 型曲线插值。其标准化的数学表达式(当edge0=0,edge1=1时)为:

\(S(x) = 3x^2 - 2x^3, \quad x \in [0, 1]\)

相比于线性的clamp,smoothstep的导数在起点和终点都为 0,这使得过渡的开始和结束都非常缓和,视觉上看起来比线性过渡更加自然、平滑。在这里,它将rb1+rb2产生的硬边缘变成柔和的渐变,是实现高质量抗锯齿的关键。

1. 透镜/折射效果 (Lensing Effect)

这一步通过扭曲纹理坐标,模拟光线穿过凸透镜时发生的折射现象,产生放大镜的效果。

vec2 lens = ((uv - 0.5) * 1.0 * (1.0 - roundedBox * 5000.0) + 0.5);

-

目标: 计算出经过透镜扭曲后,当前像素应该去采样背景纹理的哪个新坐标。

-

代码与数学分步解析: 让我们将这个坐标变换拆解开来,假设原始坐标为 $\vec{uv}$:

-

uv - 0.5: 坐标中心化。- 数学: $\vec{v}_{centered} = \vec{uv} - (0.5, 0.5)$

- 解释: 将坐标原点从左上角

(0,0)移动到屏幕中心(0.5, 0.5)。这样一来,后续的缩放操作就会以屏幕中心为基准点,而不是左上角。

* (1.0 - roundedBox * 5000.0): 应用一个基于距离的缩放因子。- 数学: 设缩放因子 $S = 1.0 - roundedBox \times 5000.0$。那么新的向量是 $\vec{v}{scaled} = \vec{v}{centered} \times S$。

- 解释:

- 在玻璃的正中心,

roundedBox = 0,所以缩放因子 $S = 1.0$。坐标没有任何变化。 - 从中心向边缘移动,

roundedBox值变大,导致roundedBox * 5000.0也变大,因此缩放因子 $S$ 小于 1.0。 - 一个向量乘以一个小于 1 的标量,会使其长度变短。这意味着,我们正在用一个更小的向量去采样背景。

- 视觉效果: 从一个更靠近中心的点采样纹理,并把它显示在当前离中心更远的位置上,这就产生了**放大(Magnification)**效果。想象一下,你把背景图的一小块区域拉伸,覆盖到了屏幕上更大的一块区域。

- 备注:

* (1.0 - roundedBox * 5000.0)对应的大于0的区域相比于rb1+rb2定义的区域更大一些,因此不存在S<0的情况。

- 在玻璃的正中心,

-

+ 0.5: 坐标原点移回。- 数学: $\vec{uv}{lens} = \vec{v}{scaled} + (0.5, 0.5)$

- 解释: 将坐标系从以中心为原点移回到以左上角为原点,得到最终可以用于

texture()函数的采样坐标lens。

-

2. 背景模糊 (Background Blur)

这一步模拟了当焦点在玻璃上时,背景会失焦而变得模糊的景深效果。这里使用的是一个低质量的box模糊,效果可以进一步优化。

vec4 accum = vec4(0.0);

float total = 0.0;

for (int xi = -4; xi <= 4; ++xi) {

for (int yi = -4; yi <= 4; ++yi) {

vec2 offset = vec2(float(xi), float(yi)) * 0.5 / ubo.iResolution.xy;

accum += texture(texSampler, offset + lens);

total += 1.0;

}

}

color = accum / total;

- 目标: 计算当前像素透过玻璃看到的模糊背景色。

- 代码与数学原理: 这里实现的是一种名为**盒状模糊(Box Blur)**的卷积算法。

- 卷积(Convolution): 图像处理中的一个基本操作,一个像素的最终颜色由它和它邻域内其他像素的颜色加权平均得到。

- 数学: 盒状模糊的公式为:

\(C_{out} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} C_{i}\)

其中 $C_{i}$ 是采样点颜色, $N$ 是总采样数。 - 实现:

for循环创建了一个 9x9 的采样网格(从 -4 到 4,共 9 个点)。总采样数 $N = 9 \times 9 = 81$。offset: 计算每个邻域采样点相对于中心点的偏移量。vec2(float(xi), float(yi)): 这是像素空间的偏移,例如(-4, -4),(-4, -3)…/ ubo.iResolution.xy: 将像素空间的偏移转换为纹理坐标(UV)空间的偏移。这是因为UV坐标是从 0 到 1 覆盖整个纹理的,一个像素的UV宽度是1.0 / width。* 0.5: 这是一个调整因子,它缩小了模糊的半径,使得模糊不会过于发散,效果更细腻。

accum += texture(texSampler, offset + lens): 在经过透镜扭曲后的坐标lens上,再叠加上邻域偏移offset进行采样,并将颜色累加到accum中。color = accum / total: 将累加的总颜色值除以总采样数,得到平均颜色,即模糊后的颜色。

—–

补充:一个很直接的加速方法是预制模糊图像,在shader中实现模糊效果时直接从模糊图像上采样。

3. 光照与高光 (Lighting & Highlights)

这是赋予玻璃质感和立体感的关键步骤,它并非基于物理的精确光照模型。

float gradient = clamp((clamp(m2.y, 0.0, 0.2) + 0.1) / 2.0, 0.0, 1.0) + clamp((clamp(-m2.y, -1000.0, 0.2) * rb3 + 0.1) / 2.0, 0.0, 1.0);

vec4 lighting = clamp(color + vec4(rb1) * gradient + vec4(rb2) * 0.3, 0.0, 1.0);

-

目标: 在模糊背景的基础上,叠加模拟的顶部高光和边缘高光。

-

gradient计算解析:- 第一部分 (底部微光):

clamp((clamp(m2.y, 0.0, 0.2) + 0.1) / 2.0, 0.0, 1.0)m2.y是像素相对于鼠标中心的垂直坐标(负值为上,正值为下)。clamp(m2.y, 0.0, 0.2)会在玻璃下半部分靠近中心的一条带状区域产生一个从 0 到 0.2 的梯度值。

- 第二部分 (顶部主高光):

clamp((clamp(-m2.y, -1000.0, 0.2) * rb3 + 0.1) / 2.0, 0.0, 1.0)-m2.y将坐标翻转,所以clamp(-m2.y, ...)作用于玻璃的上半部分。* rb3: 这个高光被我们之前计算的环形遮罩rb3所调制,意味着高光只会出现在rb3所定义的那个光晕区域内,形状更可控。

gradient最终是这两部分的叠加,形成了一个非对称的、主要集中在顶部的光照效果。

- 第一部分 (底部微光):

-

lighting最终颜色合成:- 数学: 这是一个简单的加法混合模型:$C_{final} = C_{blur} + C_{highlight1} + C_{highlight2}$

color: 模糊后的背景色作为基础层。+ vec4(rb1) * gradient: 将计算出的gradient高光应用在玻璃的主体rb1区域。+ vec4(rb2) * 0.3: 在内边框rb2区域,直接加上一个固定的亮度值0.3,形成一道清晰锐利的边缘高光。clamp(..., 0.0, 1.0): 最后进行一次clamp,防止颜色因叠加而超出 1.0(过曝)。

4. 最终混合 (Final Compositing)

这里和ShaderToy中的实现保持一致,但是实际上的抗锯齿效果不明显。

color = mix(texture(texSampler, uv), lighting, transition);

- 目标: 根据抗锯齿遮罩,将效果无缝地绘制到屏幕上。

mix函数与数学原理:mix(A, B, x)执行的是线性插值(Linear Interpolation)。- 数学: $Result = A \times (1 - x) + B \times x$

A是texture(texSampler, uv),即原始未处理的背景。B是lighting,即我们完成的玻璃效果。x是transition,我们带有平滑边缘的遮罩。

- 解释:

- 当像素在玻璃外部,

transition = 0,公式变为 $A \times (1 - 0) + B \times 0 = A$,显示原始背景。 - 当像素在玻璃内部,

transition = 1,公式变为 $A \times (1 - 1) + B \times 1 = B$,显示玻璃效果。 - 在玻璃的柔和边缘,

transition在 0 和 1 之间,公式会按比例混合原始背景和玻璃效果,从而创造出完美的抗锯齿边缘。

- 当像素在玻璃外部,

未使用混合:

使用混合: