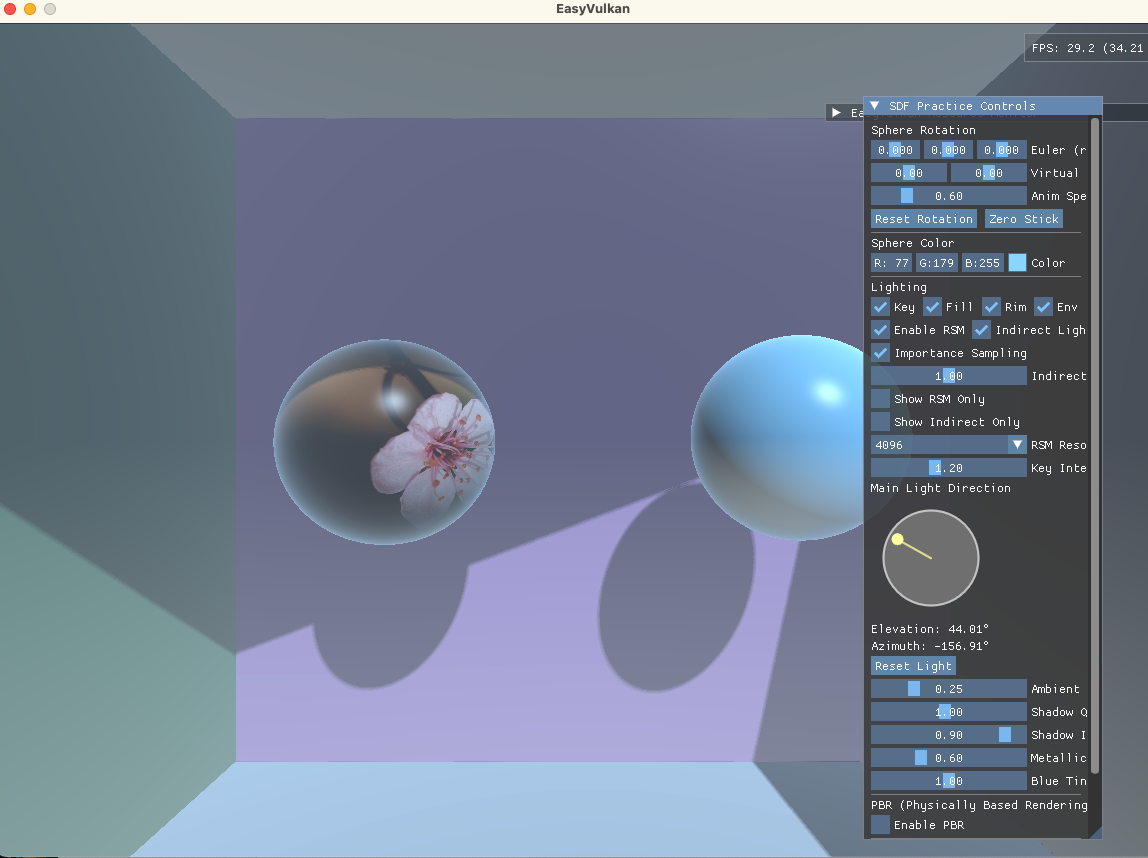

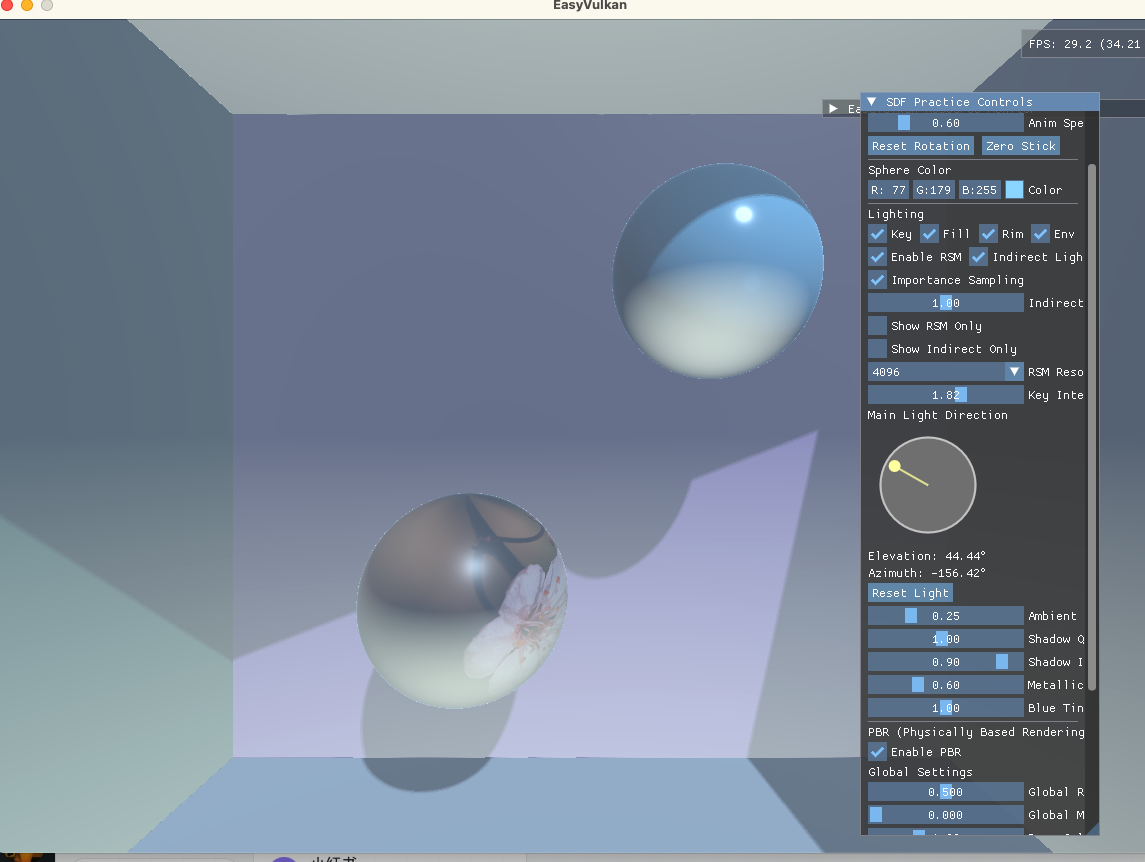

效果对比

经验模型:

PBR模型:

渲染方程与BRDF

理论上,PBR致力于求解渲染方程的简化形式。对于单个方向光,我们可以将其简化为:

\[L_o(v) = (\text{BRDF}) \cdot L_i \cdot \max(0, n \cdot l)\]其中:

- $L_o(v)$ 是出射到观察者(视角向量 $v$)的光的辐射率(最终颜色)。

- $L_i$ 是入射光的辐射率(光源颜色和强度)。

- $n$ 是表面法线。

- $l$ 是光照方向向量。

- $\max(0, n \cdot l)$ 是朗伯余弦项,表示光线入射角度对表面亮度的影响。

在代码的 getLight 函数中,这一步对应:

// === PBR LIGHTING ===

vec3 brdf = cook_torrance_brdf(pbrAlbedo, n, viewDir, l, roughness, metallic);

float pbrIntensity = 3.0; // 艺术调整的强度

// BRDF * Li * (n·l) is inside brdf

finalColor += brdf * lightColor * shadow * u.lightDir.w * pbrIntensity;

注意:代码中的 (n·l) (NdotL) 项被移到了 cook_torrance_brdf 函数的末尾进行计算,这是出于组合上的方便。

BRDF的构成:漫反射 + 镜面反射

Cook-Torrance BRDF将反射分为两个部分:漫反射(Diffuse) 和 镜面反射(Specular)。

\[f_r = k_d f_{\text{lambert}} + k_s f_{\text{cook-torrance}}\]- $f_{\text{lambert}}$ 是漫反射项。

- $f_{\text{cook-torrance}}$ 是镜面反射项。

- $k_d$ 和 $k_s$ 是能量守恒系数,代表漫反射和镜面反射的能量比例。

1. 漫反射分量 (Diffuse Component)

程序使用了标准的 Lambertian 模型(兰伯特)。

-

公式:

\(f_{\text{lambert}} = \frac{c}{\pi}\)

其中 $c$ 是表面的反照率(Albedo),即基础颜色。除以 $\pi$ 是为了对所有出射方向的半球进行归一化,确保表面反射的总能量不超过入射能量。 -

代码实现:

在cook_torrance_brdf函数中:// albedo 就是公式中的 c // kD 是能量守恒系数,我们稍后讨论 vec3 diffuse = kD * albedo / PI;

2. 镜面反射分量 (Specular Component)

这是PBR的核心,由Cook-Torrance微表面模型定义。

-

公式:

\(f_{\text{cook-torrance}} = \frac{D \cdot G \cdot F}{4(n \cdot v)(n \cdot l)}\)

它由三个核心函数(D, G, F)和一个归一化分母组成。 -

代码实现:

vec3 numerator = NDF * G * F; // 分子 D*G*F // 分母 4(n·v)(n·l),并加一个极小值避免除以零 float denominator = 4.0 * max(dot(N, V), 0.0) * max(dot(N, L), 0.0) + 0.0001; vec3 specular = numerator / denominator;现在我们来逐一解析 D, G, F。

2.1 法线分布函数 (D) - distribution_ggx

该函数描述了微表面法线的统计学分布,即有多少微表面的朝向恰好能将光线反射到观察者眼中。

-

模型: GGX (Trowbridge-Reitz)

-

公式:

\(D(h) = \frac{\alpha^2}{\pi(((n \cdot h)^2(\alpha^2 - 1) + 1)^2)}\)- $h$ 是半程向量(

normalize(v + l)),代表了能够完美反射光线到视角的微表面法线方向。 - $\alpha$ 是表面粗糙度(roughness) 的平方,即 $\alpha = \text{roughness}^2$。

- $h$ 是半程向量(

-

代码实现:

distribution_ggx函数完美地复现了这个公式。float distribution_ggx(vec3 N, vec3 H, float roughness) { float a = roughness * roughness; // α float a2 = a * a; // α² float NdotH = max(dot(N, H), 0.0); // (n·h) float NdotH2 = NdotH * NdotH; // (n·h)² float num = a2; // 分子: α² // 分母中的括号项: ((n·h)²(α² - 1) + 1) float denom = (NdotH2 * (a2 - 1.0) + 1.0); denom = PI * denom * denom; // 最终分母: π * (...)^2 return num / max(denom, 0.0001); // D = num / denom }

2.2 几何函数 (G) - geometry_smith

该函数模拟微表面之间的自遮蔽和自阴影,确保光照计算的物理准确性。法线分布函数去估计了反射到观察者视角的光线强度,比较容易理解,而几何函数则相对抽象。

具体来说,存在两种遮挡情况:

- 遮蔽 (Masking):从某个微表面反射出来的光,在到达你的眼睛(相机)之前,被另一个微表面挡住了。

-

阴影 (Shadowing):入射的光线,在到达某个微表面之前,被另一个微表面挡住了,导致那个微表面本身就处于阴影中。

- 模型: Smith’s Method,并为视线(view)和光线(light)方向分别计算,然后相乘。每个方向的计算都使用了高效的 Schlick-GGX 近似。==这种方法将“遮蔽 (Masking)”和“阴影 (Shadowing)”分开计算,然后将它们的“可见”比例相乘,得到最终的总“可见”比例。==

- G_view:从观察方向(向量 v)看,有多少微表面是可见的(没有被 Masking)。

- G_light:从光照方向(向量 l)看,有多少微表面是被照亮的(没有被 Shadowing)。

-

公式:

\(G(n, v, l) = G_{\text{schlick}}(n, v, k) \cdot G_{\text{schlick}}(n, l, k)\)

其中,

\(G_{\text{schlick}}(n, \text{vec}, k) = \frac{n \cdot \text{vec}}{(n \cdot \text{vec})(1 - k) + k}\)

而 $k$ 是粗糙度的重映射:$k = \frac{(\text{roughness} + 1)^2}{8}$。 -

代码实现:

geometry_smith和geometry_schlick_ggx两个函数协同工作。// G_schlick 实现 float geometry_schlick_ggx(float NdotV, float roughness) { float r = (roughness + 1.0); float k = (r * r) / 8.0; // k float num = NdotV; // 分子: (n·v) float denom = NdotV * (1.0 - k) + k; // 分母 return num / max(denom, 0.0001); } // Smith's Method 实现 float geometry_smith(vec3 N, vec3 V, vec3 L, float roughness) { float NdotV = max(dot(N, V), 0.0); float NdotL = max(dot(N, L), 0.0); float ggx2 = geometry_schlick_ggx(NdotV, roughness); // G_schlick(n, v) float ggx1 = geometry_schlick_ggx(NdotL, roughness); // G_schlick(n, l) return ggx1 * ggx2; // G = G1 * G2 }

- 模型: Smith’s Method,并为视线(view)和光线(light)方向分别计算,然后相乘。每个方向的计算都使用了高效的 Schlick-GGX 近似。==这种方法将“遮蔽 (Masking)”和“阴影 (Shadowing)”分开计算,然后将它们的“可见”比例相乘,得到最终的总“可见”比例。==

那么,为什么这种计算方式能够模拟遮挡?

- 关键参数

k:

k是由roughness计算得出的。- 当

roughness= 0 (光滑),k= (1*1)/8 = 0.125。 - 当

roughness= 1 (粗糙),k= (2*2)/8 = 0.5。

所以,k可以被理解为“粗糙度因子”。k越大,表面越粗糙。

- 当

- 关键变量

NdotV:

NdotV(即 $n \cdot v$) 是宏观表面法线N和视线V的点积。它代表了观察角度的陡峭程度。- 当

NdotV≈ 1:我们几乎是垂直于表面向下看。 - 当

NdotV≈ 0:我们正在以一个非常刁钻的、几乎平行于表面的角度(掠射角)观察。

- 当

现在我们把 k 和 NdotV 结合起来看,分析两种极端情况:

情况一:垂直观察 (NdotV ≈ 1)

无论表面有多粗糙(k 值是多少),将 NdotV = 1 代入分母:

denom = 1 * (1 - k) + k = 1 - k + k = 1

此时,G = num / denom = 1 / 1 = 1。

物理意义:当从正上方看一个粗糙表面时,基本上能看到所有的“峡谷”底部,几乎没有遮蔽发生。所以几何衰减为1(即没有衰减),这是完全正确的。

情况二:掠射角观察 (NdotV ≈ 0)

将 NdotV = 0 代入分母:

denom = 0 * (1 - k) + k = k

此时,G = num / denom = NdotV / k。因为 NdotV 趋近于0,所以 G 也趋近于0。

物理意义:当以近乎平行的角度去看一个表面时,前景的“山峰”会完全挡住后面的“峡谷”,会看到大量的遮蔽。因此,可见的微表面比例急剧下降,趋近于0。

关键洞察

这个公式实际上是一个巧妙的插值。它在 NdotV = 1 (结果为1) 和 NdotV = 0 (结果为0) 之间进行平滑过渡。

- 粗糙度因子

k控制了这个过渡的剧烈程度。- 对于光滑表面 (k很小),分母

NdotV * (1 - k) + k的值会非常接近NdotV本身。所以G的值在大部分角度下都接近1,只有在角度极其刁钻时才会快速下降。这模拟了光滑表面不易发生遮蔽的特性。 - 对于粗糙表面 (k很大),分母会更快地偏离

NdotV,使得G的值随着NdotV变小而下降得更快、更早。这完美地模拟了粗糙表面在掠射角下,遮蔽现象非常严重的特性。

- 对于光滑表面 (k很小),分母

2.3 菲涅尔方程 (F) - fresnel_schlick

该函数描述了在不同观察角度下,表面反射光线所占的比例。

-

模型: Schlick 近似法

-

公式:

\(F(h, v) = F_0 + (1 - F_0)(1 - \max(0, h \cdot v))^5\)- $F_0$ 是光线垂直入射(0度角)时的基础反射率。这是区分金属和非金属(电介质)的关键。

-

代码实现:

// Schlick 近似公式 vec3 fresnel_schlick(float cosTheta, vec3 F0) { // cosTheta 是 (h·v) return F0 + (1.0 - F0) * pow(clamp(1.0 - cosTheta, 0.0, 1.0), 5.0); }F0的计算在cook_torrance_brdf函数中:vec3 F0 = vec3(0.04); // 非金属的 F0 普遍近似为 0.04 // 使用 metallic 值在非金属 F0 和金属 F0 (即其albedo颜色) 之间插值 F0 = mix(F0, albedo, metallic); // ... 调用 fresnel_schlick vec3 F = fresnel_schlick(max(dot(H, V), 0.0), F0);

3. 能量守恒 (Energy Conservation)

确保出射光线的总能量不超过入射光线,这是物理渲染的基础。程序通过 kD 和 kS 系数来控制能量在漫反射和镜面反射之间的分配。

-

原理:

菲涅尔方程F的结果 (kS) 直接告诉我们光线中有多少比例被镜面反射了。那么剩下的1.0 - kS就是被折射进物体内部、可用于漫反射的能量比例 (kD)。 -

代码实现:

vec3 kS = F; // 镜面反射比例由菲涅尔项决定 vec3 kD = vec3(1.0) - kS; // 剩下的能量用于漫反射 // 金属没有漫反射,所以当 metallic=1.0 时,kD 应为0 kD *= 1.0 - metallic;这段代码实现了能量守恒,并正确处理了金属材质(其

metallic值为1.0,导致kD变为0,从而没有漫反射)。